Forschung | Ausstellungen | Kooperationen | Projekte

Forschung

Re-connecting human remains and cultural objects:

Provenance research and re-humanization of ancestral remains from former German colonies in Africa at the University of Strasbourg

Gefördert durch:

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutschland

Ministère de la Culture, France

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France

Kooperationspartner: Universität Straßburg

Ansprechpartnerin: Yagmur Karakis

Dieses Projekt zielt darauf ab, die Provenienz von menschlichen Überresten in der Straßburger Anatomie zu erforschen, die von einer besonderen deutsch-französischen Vergangenheit geprägt ist: Zwischen 1892 und 1911, während der deutschen Annexion von Elsass-Lothringen, als die Universität Straßburg zur Kaiser-Wilhelms-Universität geworden war, gelangten 135 menschliche Überreste aus den damaligen deutschen Kolonien Deutsch-Ostafrika, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika und Togo in das Institut für Anatomie. ProHumStra verfolgt drei Forschungsziele: 1) ausgehend von der Spezifik des Elsass deutsche, französische und afrikanische Perspektiven auf die Provenienzforschung zu herausarbeiten; 2) mittels der Provenienzforschung menschliche Überreste und Kulturgüter, die oftmals in gleichen Kontexten angeeignet und später getrennt wurden, erneut miteinander zu verbinden; 3) die Provenienzforschung zu erweitern um die Rekonstruktion der sozialen, kulturellen und ökonomischen Hintergründe und der Biografie jener Personen, deren sterbliche Überreste in der Straßburger Anatomie aufbewahrt werden. Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, zu einer „Re-Humanisierung“ (Rassool 2015) der Human Remains aus ehemaligen Kolonien beizutragen, ebenso wie zu einem Perspektivwechsel, der es afrikanischen Gesellscchaften ermöglicht, sich mit der Geschichte neu auseinanderzusetzen, so schmerzhaft und traumatisch sie auch war, und die postkoloniale Situation neu zu erfassen (Bachir Diagne & Amselle 2018).

ProHumStra wird sich hauptsächlich auf Archivrecherchen und Oral History stützen. Eine enge Zusammenarbeit mit Museen, insbesondere mit dem Museum Fünf Kontinente in München und dem Musée des Civilisations du Cameroun in Dschang wird Human Remains mit kulturellen Objekten in Verbindung bringen. ProHumStra wird darüber hinaus einen Beitrag zur studentischen Ausbildung an der Schnittstelle zwischen Universitäten und Museen leisten: Ein Masterstudiengang in Museumswissenschaften an der Universität Straßburg und Student:innen aus Tanzania werden eine Ausstellung über Human Remains und Kulturgüter erarbeiten, welche die Projektergebnisse einem nicht-akademischen Publikum zugänglich macht. Die Forschungsergebnisse werden durch Open-Access-Publikationen eines Sonderheftes und eines Sammelbandes sowie durch die Organisation von drei Konferenzen in Straßburg, München und Dschang zugänglich sein. Ein interdisziplinäres Team aus 16 Forscher:innen und Museumsfachleuten in Deutschland, Frankreich, Kamerun und Tansania wird das Projekt durchführen. Erste Vorrecherchen, vergangene Kooperationen zwischen verschiedenen Teammitgliedern sowie Alternativoptionen im Falle von Projekthindernissen gewährleisten die Durchführbarkeit dieses Projekts. Data Manager und ein Ethikausschuss werden das Team bei ethischen Problemen beraten. Das Projekt wird eine immense politische und soziale Wirkung haben: Es öffnet den Prozess der Rückgabe menschlicher Überreste von Straßburg nach Afrika, es begleitet die praktische Umsetzung des jüngst erlassenen französischen Gesetzes über die Rückgabe von Human Remains und es wird Vorschläge für die Ausarbeitung des geplanten französischen Gesetzes über die Rückgabe von unrechtmäßig angeeigneten Kulturgütern erarbeiten.

Imperiale, anti-imperiale und post-imperiale Netzwerke auf der Düsseldorfer Ausstellung „GeSoLei“ 1926

Gefördert durch die DFG

Projektlaufzeit: 2024-2027

Ansprechpartnerinnen: Prof. Dr. Stefanie Michels

Wer partizipiert in Demokratie, wer wird ausgeschlossen? Anhand der „Großen Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen“ 1926 in Düsseldorf - kurz „GeSoLei“, beschäftigt sich eine interdisziplinäre Forschungsgruppe mit der konkreten Ausformung der Weimarer Republik als „demokratisches Projekt“.

Mit 7,5 Millionen Besucher:innen auf einem Gelände von 400.000 m² fand die "GeSoLei" als größte Ausstellung der Weimarer Republik in Düsseldorf statt. Sie bot zahlreiche Präsentationen zu den Bereichen Wissenschaft, Industrie und Kunst sowie einen ausgedehnten Vergnügungs- und Konsumbereich. Die Dauerbauten prägen das Düsseldorfer Stadtbild bis heute (vgl. den Lageplan: OCR-PDF). Die "GeSoLei" wird als Mikrokosmos der Weimarer Republik in ihren Paradoxien und Ambivalenzen empirisch dicht transdisziplinär untersucht.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunstgeschichte (Prof. Jürgen Wiener) und dem Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (PD Dr. Matthis Krischel) beschäftigt sich die Abteilung Globalgeschichte mit imperialen, anti-imperialen und post-imperialen Netzwerken. Ziel ist es, die globalen Netzwerke, die sich auf der "GeSoLei" niederschlugen, zu dokumentieren, ihr Spannungsverhältnis zum "Projekt Demokratie" zu bestimmen und damit in einen globalhistorischen Deutungsrahmen zu stellen. Dabei geht das Projekt von folgender Ausgangsthese aus: Die "GeSoLei" zeigt, dass Deutschland auch nach 1919 fest in internationale Strukturen integriert war und somit das bisher in der Forschung dominante Paradigma der “De-Globalisierung” der Weimarer Republik sowohl zeitlich als auch räumlich und thematisch differenziert werden muss. Die internationalen Strukturen waren in Bezug auf Demokratie paradox (imperial/anti-imperial) und verweisen auf zukünftige Konflikte.

Die Forschungsergebnisse werden 2026 in einer Ausstellung im Düsseldorfer Stadtmuseum präsentiert.

Forschungsreisen in kolonialen Kontexten – Die Beschaffungskontexte der musealen Bestände „Thorbecke 1911-13“

Gefördert durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK) in Kooperation mit den Museen Rautenstrauch-Joest-Museum | Kulturen der Welt Köln, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und Université de Dschang, Kamerun

Kooperationspartner: Universität Ngaoundéré, Kamerun

Projektlaufzeit: Dezember 2022 bis November 2024

Ansprechpartnerin: Yagmur Karakis

Das Projekt beschäftigt sich mit der heterogenen (verstreuten) „Sammlung Thorbecke 1911/12", dem bisher ungeklärten Verbleib von Human Remains sowie der geographischen und naturkundlichen (Daten-)Sammlungen, die dem Geografen Franz Thorbecke zugeschrieben werden. Er hatte während der „Forschungsreise der Deutschen Kolonialgesellschaft nach Kamerun“ (1911-13) für verschiedene Einrichtungen in Deutschland ,Sammlungsdienste‘ übernommen. Der Schwerpunkt des „Sammlungsgebietes“ (Tikar-Ngambe) und damit der größte Anteil der Sammlung ist bisher unbearbeitet. Daher legt das Projekt gleichzeitig eine historische Kontextforschung zum Besitzwechsels des oben beschriebenen Konglomerats von Objekten, aber auch Subjekten vor. Die Aneignungs- bzw. Erwerbungskontexte der o.g. Objekte bzw. Individuen sollen anhand einer mikrohistorischen Analyse mit verschiedenen Quellentypen auf das Einwirken von systematischer und direkter Gewalt, unter explizitem Einbezug der Perspektiven von Communities of Implication bewertet werden. Die exemplarische und mikrohistorische Untersuchung dieser "Forschungsreise" kann zeigen, wie sich die zwar jedes Mal individualisierbaren Reisen und Erwerbungskontexte strukturell in die koloniale Situation einfanden.

Reisebericht des Teams aus Ngaoundéré – September 2024

Weitere Infos zum Projekt: p-r-ogress

Düsseldorfer Kolonialgeschichte

Gefördert durch die Stadt Düsseldorf.

Projektlaufzeit: Juli 2023 bis Juni 2026

Ansprechpartner: Lukas Sievert

Wie waren die Stadt Düsseldorf und das Rheinland an der Kolonialgeschichte Deutschlands beteiligt? Das Projekt „Düsseldorfer Kolonialgeschichte“ will dieser Frage mit einem regional globalen Ansatz auf den Grund gehen. In den letzten Jahren erfuhr die deutsche Kolonialgeschichte neue Aufmerksamkeit durch die Geschichtswissenschaft. Die wichtige Wirtschaftsregion des Rheinlandes mit der Stadt Düsseldorf im Zentrum verfügte im föderativ geprägten Deutschland schon früh über einen eigenen globalen Ausblick. Die Suche nach Rohstoff- und Absatzmärkten brachte Düsseldorfer Unternehmen und Individuen nach Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien. Während, aber auch vor der formalen deutschen Kolonialherrschaft waren sie in einem zunehmend von europäischen Kolonialreichen geprägten Weltwirtschaftssystem global aktiv. Gleichzeitig waren Düsseldorfer Industrielle in regionalen und nationalen Vereinen der kolonialen Agitation organisiert und prägten diese maßgeblich mit, etwa dem „Westdeutschen Verein für Kolonisation und Export“, der 1881 in Düsseldorf gegründet wurde.

Die Studie setzt daher ausgehend von der Stadt Düsseldorf Mitte des „Langen 19. Jahrhunderts“ an. Die globalen Verbindungen der Düsseldorfer und rheinischen Wirtschaft sollen im imperialen Kontext nachvollzogen werden. Dabei wird die Düsseldorfer Kolonialgeschichte in den imperialen Diskurs Europas und den nationalen Diskurs Deutschlands eingeordnet. Das auf drei Jahre angelegte Projekt will somit einen Beitrag für die regionale Geschichte Düsseldorfs leisten und das Verständnis der deutschen Kolonialgeschichte um eine regional-rheinische Perspektive erweitern.

Human Remains aus Kamerun in deutschen Institutionen

Gefördert wird das Forschungsprojekt durch das DAAD Stipendium "German Colonial Rule" , mit finanzieller Förderung des Auswärtigen Amt (AA).

Projektlaufzeit: 2023 - 2026

Ansprechpartnerin: Julie Laurissa Likondem Lekeufack

Die kamerunische Doktorandin Julie Laurissa Likondem Lekeufack wird unter der Betreuung von Prof. Dr. Stefanie Michels ein Forschungsprojekt zum Thema „Human Remains aus Kamerun in deutschen Institutionen“ durchführen. Sie wird dazu vier Jahre in Düsseldorf verbringen. Ihr Zweitbetreuer ist Prof. Dr. Albert Gouaffo von der Universität Dschang in Kamerun, der bereits viele Jahre die Düsseldorfer und rheinische Kolonialgeschichte erforscht. Einige Ergebnisse des Kooperationsprojektes zwischen den Universitäten Düsseldorf und Dschang gibt es hier.

Kooperationen

Erasmus+ Mobilität mit den Partnerländern Togo und Ghana

Das Programm Erasmus+ Mobilitäten im Bereich Hochschulbildung ermöglicht seit 2015 Teilnehmenden außerhalb der Europäischen Union sich fortzubilden und Auslandserfahrungen, z.B. hier an der HHU, zu sammeln.

Im Wintersemester 2023/24 schloss der Arbeitsbereich Globalgeschichte, gefördert durch den DAAD und unterstützt durch das International Office der HHU, hierzu einen Kooperationsvertrag mit der University of Ghana in Accra und der University of Lomé in Togo. Zusammen mit den Koordinatoren Prof. Dr. Samuel Aniegye Ntewusu (Ghana), welcher selbst einen Monat in Deutschland verbrachte, und Dr. Kokou Azamede, welcher voraussichtlich 2025 zur Lehre nach Düsseldorf kommt, stellte Prof. Dr. Stefanie Michels (Arbeitsbereichsleiterin der Globalgeschichte an der HHU) die Weichen für vier Studierenden das Sommersemester 2024 an der HHU zu verbringen.

Owusua Afrifa und Kofi Dankwah, beide aus Ghana, sowie Amèvi Assrangni und Adjo Nassougou, beide aus Togo, studieren alle Germanistik und Geschichte. Alle vier besuchten daher Kurse aus den Bereichen Geschichte, belegten einen weiterführendenden Deutschsprachkurs und weiter Kurse zu thematisch passenden Inhalten. Während Frau Afrifa und Herr Dankwah neben ihren Kursen an der HHU zu ihren Masterthemen forschten, forschten Herr Assrangni und Herr Nassougou zu ihren Doktorarbeiten und präsentierten ihre jeweiligen Themen im Kolloquium Globalgeschichte.

Eine Besonderheit war auch das Seminar "Legacies of German colonial rule in Ghana", welches Frau Michels im Sommersemester 2024, mit Gastbeiträgen durch Herr Ntewusu, an der HHU anbot und das mit für die Teilnehmenden eine Exkursion nach Ghana beinhaltete. Mehr zu diesem Seminar und der Exkursion erfahren Sie hier.

Neben ihrem Studium und ihren Forschungsaufträgen, nahmen die Studierenden an den verschiedensten Veranstaltungen der Universität, wie z.B. an der Nacht der Wissenschaft als Gastredner*innen oder dem 3. Runde Tisch HHU-Afrika, teil. Zusammen mit Prof. Dr. Michels nahmen drei der Studierenden, sowie die Leiterin des Vebindungsbüros in Accra zur Ghana-NRW University, Dr. Beatrice Asenso-Barnieh, am Runden Tisch HHU-Afrika.

Neben der Teilnahme am Veranstaltungsangebot der HHU und der Erasmus Erfahrung, haben sich aus dem Programm für alle vier Studierende auch neue Ansätze für ihre jeweiligen Forschungsarbeit ergeben und für eine*n Studierende*n auch ein neues Kooperationsprojekt eventuell mit einem weiteren Aufenthalt in Deutschland.

Gefördert wird das Projekt durch den DAAD und läuft bis Ende Juli 2025. Wir freuen uns bereits jetzt auf die zweite Runde von Studierenden und Lehrenden aus Togo und Ghana.

Ausstellungen

Koloniale Verbindungen: Rheinland/Grasland - Deutschland/Kamerun

Die von Frau PD Dr. Stefanie Michels, Jun.-Prof. Dr. Martin Doll und Studierenden entwickelte Ausstellung „Koloniale Verbindungen: Rheinland/Grasland - Deutschland/Kamerun“ zeigte 2017 in Düsseldorf (Deutschland) und 2018 in Dschang (Kamerun) die enge koloniale und postkoloniale Vernetzung zwischen den Regionen auf. Im Rahmen der Ausstellung haben Studierende und Lehrende kurze Artikel und Filme erarbeitet, die Sie sich hier anschauen können.

Projekte

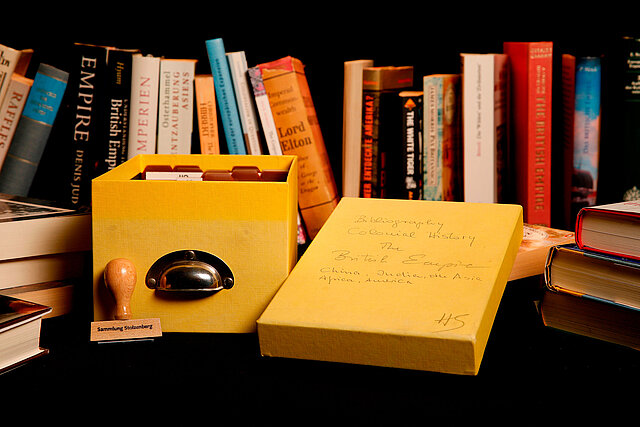

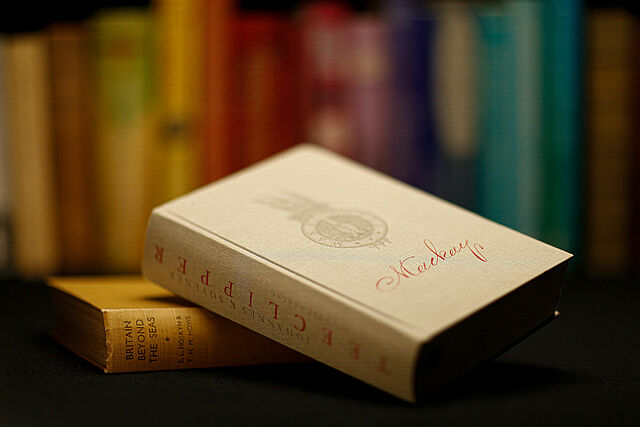

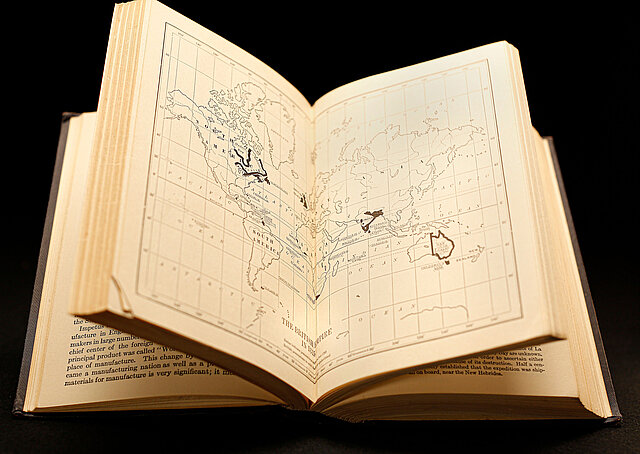

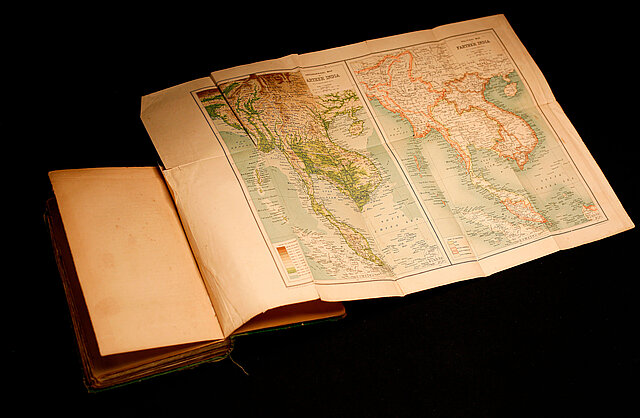

Sammlung Stolzenberg

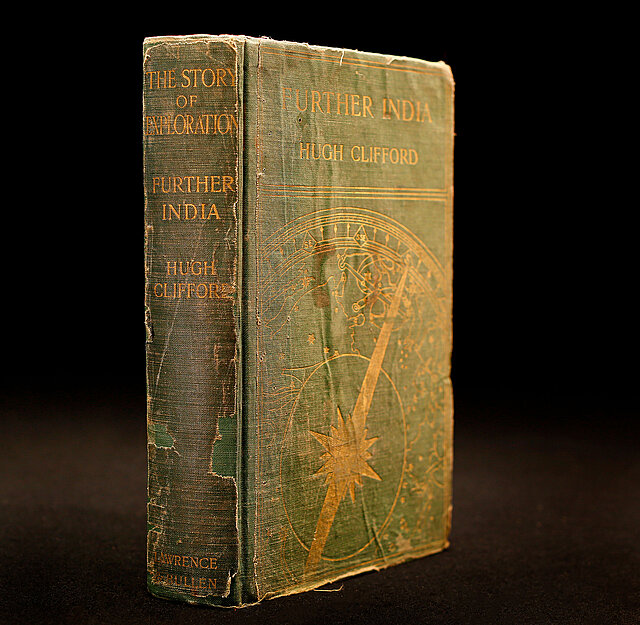

„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste." Heinrich Heine

Ganz in diesem Sinn vermacht Harald Stolzenberg als Freund und Förderer der HHU, in Kooperation mit der Gesellschaft von Freunden und Fördernden der HHU Düsseldorf, dieser einen Teil seiner umfangreichen Buchsammlung. Im Mai 2022 begann das Arbeitsprojekt. Die Schenkung umfasst 205 Bücher und eine DVD, die im Oktober 2022 an der Heinrich-Heine-Universität ankamen. Die Buchsammlung beinhaltet eine Genrespanne von (Historien-) Romanen, Comics, Kriminalgeschichten, Bildbänden, Ausstellungs- katalogen bis zu Forschungsliteratur. Ehemals waren diese Genre in 10 weiter nutzbare Kategorien unterteilt: General, East India Company, Biographies, India, China/Hong Kong, andere Asiatische Länder, Nord Afrika, Afrika, Australien und Andere, die in Form eines Karteikastens schon vor der Ankunft der Schenkung eingesehen werden konnten. Als Arbeitsbereich für Globalgeschichte, haben wir uns über die Aufgabe diese Schenkung für die Nutzung aller Interessierten vorzubereiten sehr gefreut. Ein Großteil der Sammlung wird aktuell laufend in den Bestand der ULB übernommen und kann zu Teilen bereits ausgeliehen werden. Ab Ende Mai 2023 ist die Ausleihe der verbliebenen Bücher, sowohl für Studierenden, Mitarbeitenden, als auch Interessierte, in der Handbibliothek des Arbeitsbereich möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Einsicht in den Bestand der Handbibliothek: hier.

Die Ausleihe findet nur auf Anfrage in Geb. 24.21 Etage 03 Raum 87 statt.

Während dieser Zeit besteht auch die Möglichkeit sich vor Ort Bücher anzusehen und an einem freien Tisch ruhig mit der Literatur zu arbeiten. Auf Grund von knappen Raumkapazitäten, können wir Ihnen keinen eigenen Leseraum anbieten.

Bei Rückfragen zu dem Projekt oder zu Ausleihmöglichkeiten, wenden Sie sich bitte an Hannah Pohlen.